在教育信息化2.0背景下,教室作為教學活動的核心載體,其環境舒適度與能源消耗的平衡成為智慧校園建設的重要課題。教室空調節能控制系統通過融合物聯網、人工智能與教育場景特性,構建起精準調控、低碳運行的新型環境管理模式。

一、系統架構的場景化設計

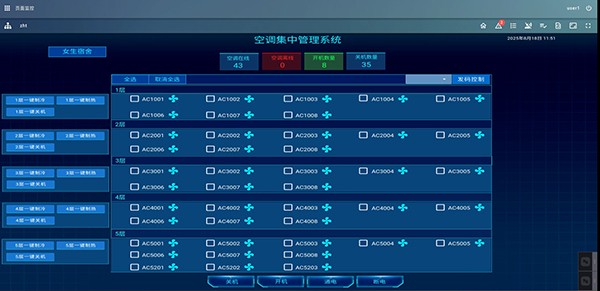

針對教室空間的高人員密度、時段性使用特征,系統采用"邊緣感知-本地決策-云端優化"三級架構。教室內部部署溫濕度、CO2濃度、光照強度三合一傳感器,結合學生人數識別攝像頭,形成動態環境數據鏈。本地控制器內置教育場景算法庫,可根據課程表自動調整運行策略,云端平臺則通過跨校區數據訓練,持續優化控制模型。

二、核心技術突破

人體熱舒適度模型:引入PMV-PPD指標,結合學生年齡特征建立修正系數,將傳統26℃固定設定值優化為24-28℃動態調節區間。

課程類型識別:通過語音識別技術區分理論課與實驗課,體育課后教室自動啟動強力制冷模式,藝術類課程則提升濕度控制精度。

新風系統聯動:當CO2濃度超過1000ppm時,優先開啟新風換氣而非單純降低溫度,兼顧健康與能效。

三、教育場景深度適配

系統內置"考試模式":在標準化考場中,自動將溫濕度調整至標準范圍,同步關閉窗簾控制避免陽光直射。針對南方梅雨季節,集成除濕優先算法,當濕度超過75%時啟動獨立除濕功能。北方冬季則采用"預熱緩沖"策略,在課前30分鐘低功率運行,避免冷空氣直接吹拂學生。

四、實際案例分析

某211高校在30間教室部署該系統后,經一個采暖季數據統計:能耗同比下降37.6%,其中新風系統運行時間減少42%,但CO2濃度超標次數下降89%。學生調研顯示,83%的受訪者認為教室溫度舒適度明顯提升,特別是午后課程時段體溫波動值從±2.1℃降至±0.8℃。

五、未來技術演進方向

隨著教育元宇宙的發展,系統將與虛擬教學平臺深度整合。當開展VR實驗課時,自動調整局部區域溫度,補償設備發熱帶來的體感變化。區塊鏈技術的應用將實現能耗數據的可信存證,為綠色校園認證提供數據支撐。最終構建起覆蓋"環境-設備-行為"的閉環管理體系,推動教育空間從功能型向智慧型轉變。

該系統的實踐證明,通過將教育場景特性深度融入技術設計,不僅能實現顯著的節能效果,更能創造符合人體工程學的教學環境。這種技術與人本的平衡,為智慧校園建設提供了可復制的創新范式,標志著教育基礎設施智能化進入深度場景適配的新階段。