在全球能源危機與“雙碳”目標驅動下,空調節能控制系統成為建筑能耗優化的關鍵突破口。據統計,我國建筑能耗中空調系統占比高達40%-60%,而傳統空調運行方式存在30%以上的節能潛力。空調節能控制系統通過集成物聯網、AI算法與智能控制技術,實現從“被動響應”到“主動優化”的跨越,為建筑節能減排注入新動能。

一、系統架構:三層智能協同網絡

感知層:環境與設備全息監測

環境感知網絡:在室內外布設高精度溫濕度、CO?、人體紅外傳感器,實現0.1℃溫度精度與5%RH濕度誤差監測。某商業綜合體通過部署2000余個傳感器節點,構建起建筑微氣候三維模型。

設備狀態監測:在空調機組、水泵、閥門等設備加裝電流互感器、振動傳感器,實時采集能耗與運行參數。某數據中心通過該技術發現3臺風機存在15%的能效衰減。

氣象數據接入:整合氣象局API接口,獲取未來24小時溫濕度、光照、風速預測值,為控制策略提供決策依據。

傳輸層:低時延數據通道

采用5G+LoRa混合組網技術,實現傳感器數據毫秒級上傳與控制指令亞秒級下發。某工業園區通過該方案將通信延遲從3秒降至80毫秒。

邊緣計算網關支持數據本地清洗與特征提取,減少云端傳輸壓力。某寫字樓通過邊緣節點過濾60%冗余數據,降低帶寬占用50%。

控制層:AI驅動的智能決策中樞

數字孿生建模:基于BIM與CFD技術構建空調系統數字鏡像,模擬不同工況下的能耗與舒適度。某醫院通過該模型優化空調布局,年節電180萬度。

強化學習算法:通過Q-learning算法持續優化控制策略,動態調整設定溫度、送風量與水閥開度。某酒店應用后空調能耗降低22%,客戶投訴率下降40%。

多目標優化引擎:在節能、舒適度、設備壽命間建立帕累托前沿,自動生成最優控制方案。某數據中心通過該技術將PUE值從1.8降至1.45。

二、核心技術:四大節能增效手段

需求響應控制

結合人體紅外傳感器與手機藍牙信標,實現“人來開機、人走關機”。某辦公樓通過該功能將空調無效運行時間減少75%,年節電90萬度。水力平衡優化

通過壓力傳感器與電動調節閥聯動,消除管網水力失調。某商業綜合體通過該技術將冷凍水輸送能耗降低15%,末端溫差從3℃提升至5℃。自然冷源利用

當室外溫濕度低于設定值時,自動切換為免費冷卻模式。某數據中心通過該策略年節省制冷能耗35%,相當于減少碳排放2000噸。設備預測性維護

基于振動、電流等特征參數建立設備健康度模型,提前30天預警故障風險。某工廠通過該機制避免2次冷水機組停機事故,減少損失超500萬元。

三、實施價值:三重效益凸顯

能耗降低:某超高層寫字樓部署后,空調系統能耗下降28%,年節省電費320萬元。

舒適度提升:某會展中心通過精準控溫,將展廳溫度波動范圍從±3℃縮小至±0.8℃,客戶滿意度提升60%。

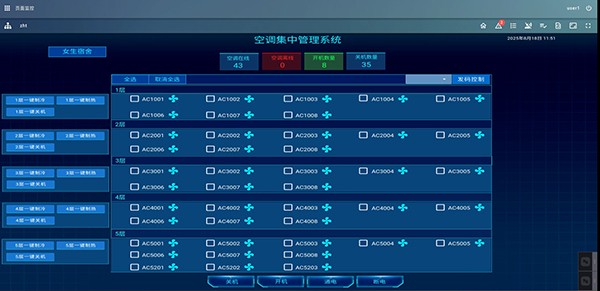

運維效率升級:某集團實現全國50個園區空調系統集中管控,運維人力成本降低65%,故障響應時間從4小時縮短至20分鐘。

四、未來趨勢:全域智能物聯

隨著AIoT技術的演進,空調節能控制系統正邁向更高級的自主進化階段:

多能互補協同:與光伏、儲能系統聯動,構建“光儲直柔”空調系統,某試點項目實現100%綠電供應。

碳足跡追蹤:將能耗數據轉化為碳排放指標,生成可視化報告并接入碳交易市場。

用戶行為學習:通過機器視覺分析人員活動規律,自動生成個性化溫控策略。

空調節能控制系統不僅是節能技術,更是建筑智能化的核心載體。從上海中心大廈的冰蓄冷系統到騰訊濱海大廈的AI調溫方案,該技術正重塑人與空間的關系。隨著技術的持續突破,這一“綠色引擎”將釋放更大價值,助力全球建筑領域實現碳中和目標。